タクシー業界に将来性はあるのか?

タクシードライバーは、働き方次第で十分に将来性のある職業です。

社会構造の変化とともに必要性が高まっており、なかでも以下の3つは、将来も継続してタクシー需要を支えると言われています。

- インバウンド(訪日外国人)の増加

- 高齢化による生活移動ニーズ

- 都市部でのビジネス・日常移動

これらは一時的なブームではなく、構造的な需要として根強く残ります。

タクシー業界は停滞しているイメージを持たれがちですが、実際にはDXや配車アプリの普及など変化が進んでおり、働く側にとって選択肢が広がっています。

タクシー業界の現状は?数字と環境から読み解く今の市場

タクシー業界の現在地を把握するために、今起きている変化を3つの視点から整理しましょう。

タクシー業界は、コロナ禍を経て大きな転換期に入っています。

ここからは、それぞれの変化が働く環境にどう影響しているのかを具体的に解説します。

乗務員数・車両数の推移からわかる現状

タクシー業界はこの10年間で乗務員数が10万人以上減少しており、現在も全国的な人手不足が続いています。

コロナ禍で離職したドライバーが戻りきっていないことが背景にあり、採用ニーズは高いままです。

車両数も同じく減少傾向にあり、1人あたりが担当する乗務機会は相対的に増えています。

車両が過剰ではないぶん、稼働機会を確保しやすく、売上の土台をつくりやすい市場環境です。

▼ 国土交通省(タクシー統計)に基づく推移データ

西暦 | 乗務員数(人) | 車両数(台) |

|---|

2013年 | 327,502 | 242,766 |

|---|

2014年 | 316,861 | 240,100 |

|---|

2015年 | 306,522 | 238,755 |

|---|

2016年 | 297,736 | 236,198 |

|---|

2017年 | 289,840 | 233,909 |

|---|

2018年 | 281,643 | 230,838 |

|---|

2019年 | 273,395 | 221,656 |

|---|

2020年 | 245,653 | 218,877 |

|---|

2021年 | 約230,000(推計) | 215,020 |

|---|

※数値は法人タクシー車両数・個人タクシー車両数の合計(全国)

引用元:

自動車:数字でみる自動車2025 - 国土交通省

タクシー事業の運転者数の推移 - 国土交通省

全国の事業者数及び車両数の推移

乗務員数と車両数の動きを見ると、タクシー業界は縮小ではなく、需要に対して供給が不足している状態です。

タクシー業界で人手不足が続く現状は、これから参入する人にとって追い風と言えるでしょう。

配車アプリの普及による稼ぎ方の変化

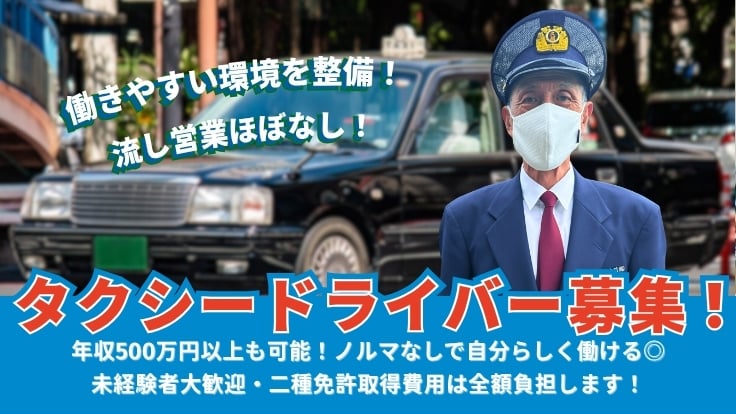

近年では配車アプリ「GO」をはじめとしたアプリ経由の売上が増加し、タクシードライバーの働き方は大きく変わりました。

流し営業に依存せず、アプリで効率的に乗務できる点は大きなメリットです。

▼タクシー業界の現状

- アプリ経由の売上比率が年々増加

- 未経験者でも短期間で売上を作りやすい

- アプリ中心の働き方が都市部で主流になりつつある

とくに新人ドライバーにとっては、地理に慣れる前でも安定した配車が受けられるため、従来より収入の立ち上がりが早くなっています。

参考:公正取引委員会丨タクシー等配車アプリに関する実態調査報告書

キャッシュレス化・DX推進で業務負担が軽減

車内決済端末の進化や、ナビ・運行管理システムのアップデートにより、タクシー業界は以前より働きやすい環境に進化しています。

▼タクシー業界の現状

- 決済端末が軽量化され操作がシンプルになった

- カード・QR決済の普及で現金管理の手間が減少

- ナビや配車システムが進化し、未経験でも扱いやすい環境に変化

タクシードライバーは経験がないと難しいという従来のイメージをやわらげ、初めてでも働きやすい環境づくりにつながっています。

業務効率が上がるほど稼働に時間を使えるため、結果として収入アップにも結びつきやすくなっています。

タクシー業界は将来も需要があるのか?

タクシードライバーの将来性は、移動需要がどれだけ続くかで左右されます。結論として、タクシー業界は今後も一定の需要があるでしょう。

観光客の増加、少子高齢化、都市部のビジネス需要など、複数の社会要因がタクシー利用を支え続けているためです。

この見出しでは、需要を支える具体的な3つの要因を解説します。

短期的な変化ではなく、人口構造や観光政策などの社会の土台から生まれているため、タクシードライバーにとって将来の安定性を判断する材料になります。

それぞれ詳しく解説します。

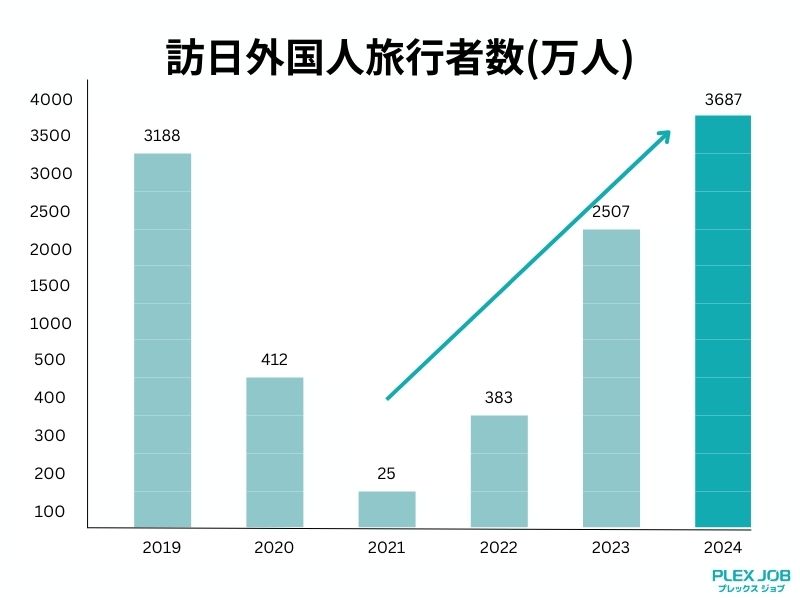

インバウンド需要の回復と客層の変化

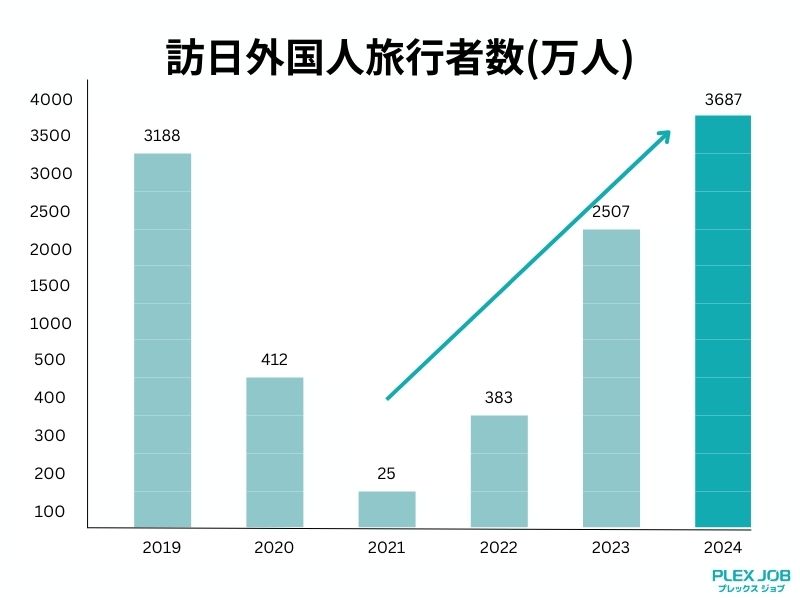

インバウンド(訪日外国人)の回復は、タクシー業界の需要を強く押し上げています。

観光庁の統計では、2023年の訪日客数はコロナ前の水準まで回復し、都市部や観光地ではタクシー利用が増加しています。

観光客のタクシー利用は以下のような場面が中心で、今後も高い利用率が続く見込みです。

▼タクシーの利用場面

- 大型のスーツケースを運ぶ空港〜ホテル間の移動

- 地方観光地を巡る中距離移動

- 公共交通機関では行きづらい場所への移動

そのため、近年のタクシー業界では英語・中国語などの外国語対応ができるドライバーの需要が高まり、高単価のお客様を担当する場面も増えています。

高齢化による生活移動ニーズの拡大

高齢化が進むにつれ、タクシーは日常の移動手段としての利用が増加しています。

自家用車の運転が難しくなる高齢者が増え、日常生活の移動がタクシーに置き換わっているためです。

▼タクシー需要が伸びている主な理由

- 地方を中心にバス・鉄道の路線縮小が進み、移動手段が限られている

- 買い物や通院など、日常の移動がタクシーに置き換わりやすい

- 免許を返納したあとも生活の移動が必要なため、タクシー依存度が上昇

さらに国は、交通事故防止の観点から免許返納を積極的に促す政策を進めており、返納後の移動手段としてタクシーの活用を推奨しています。

この流れを受け、介護が必要な方の送迎を担う福祉タクシーや介護タクシーの需要も拡大しています。

高齢化と政策の後押しにより、タクシー利用は今後も確実に増える見込みです。

参考:国土交通省「高齢者等の移動手段の確保に向けた施策」

都市部のビジネス移動・日常移動需要

都市部では、ビジネス目的のタクシー移動が安定した需要を支えています。

企業が利用する「タクシーチケット」も一定の利用があり、法人需要は景気の変動があっても売上が落ちにくいです。

また、雨天時や終電後はタクシー利用が増加し、時間帯によっては供給が追いつかない地域もあります。

タクシーは公共交通のラストワンマイルを担う存在としても重要です。

電車やバスを降りたあと、自宅やホテルまで移動する際の手段として欠かせず、配車アプリの普及によって利用のハードルがさらに下がりました。

こうした都市部の安定した移動ニーズは、タクシードライバーの収入の土台を支える要因となり、将来にわたって需要が見込まれる領域です。

将来の懸念点は?不安を正しく理解する

多くの方がタクシードライバーの将来性に疑問符を抱くのには、いくつかの共通した理由があります。

ここでは、将来の不安として語られる代表的なテーマを取り上げ、その実態を整理します。解説するポイントは以下の5つです。

それぞれの不安に対して、事実に基づきながら業界への影響を丁寧に解説します。

ライドシェア解禁は脅威になるのか?

ライドシェアとは、一般のドライバーが自家用車を使って利用者を有償で送迎するサービスのことです。

海外では広く普及しており、日本でも関心が高まっています。実際に、2024年から日本でも条件つきで運用が開始されました。

- タクシーが不足する時間帯のみ

- 地域を限定した一部エリアのみ

全面的に解禁されているわけではなく、急激にタクシー需要に影響する状況ではありません。

また、日本のタクシーは法律で車両装備・点検・運行管理・研修などが厳格に義務付けられています。

安全性と信頼性の高さは大きな強みのため、ライドシェアがタクシーを置き換える存在になる可能性は低いでしょう。

参考:自動車:日本版ライドシェア(自家用車活用事業)関係情報 - 国土交通省

自動運転はタクシーの仕事を奪うのか?

自動運転という言葉はよく聞くようになりましたが、自動運転がタクシードライバーの仕事を奪うような心配はありません。

技術自体は進んでいるものの、安全面の懸念や法律の観点から、実用化にはまだ大きな壁があります。

臨機応変な判断をするのはとても難しく、10年以上研究が続いている今でも、AIだけで完全に対応はしきれません。

そのため、将来的にも次のような人が担うべき仕事が残ります。

- 周囲の状況に合わせて臨機応変に判断する

- 乗客の様子にあわせた接客をする

- 荷物のサポートや声かけ

むしろ、自動運転の一部が導入されることで運転の負担が軽くなるというプラスの面もあります。

タクシーの仕事が自動運転に乗り代わるのではなく、将来的には共存していく形に変わっていくでしょう。

外国籍ドライバーの増加は脅威?

乗務員の減少を背景に、外国籍のタクシードライバーは少しずつ増えています。

ただ、タクシー業務に就くまでには高いハードルがあり、外国籍ドライバーが急増して日本人の働き口を奪うような状況にはないでしょう。

タクシードライバーとして働くためには、次のような条件を満たす必要があります。

- 日本語能力試験(JLPT)N3レベルの合格

- 自動車運送業分野 特定技能1号評価試験の合格

- 日本の第二種免許の取得

- 適切な在留資格の保持

どれも簡単に満たせるものではなく、地理の理解や接客マナーなど、実務に必要な知識も習得する必要があります。

また、日本では細やかな気配りや丁寧な接客が評価されやすく、乗客の様子を察した対応が求められる場面も多くあります。

そのため、外国籍ドライバーの増加がタクシードライバーの将来性を脅かす状況にはなく、むしろ多言語対応できる日本人はより活躍の幅が広がる可能性があります。

インバウンドによる需要変動はある?

政府の観光政策と連動して、タクシー需要も今後さらに伸びていくことが期待できます。

日本政府は、観光政策で最も重要度の高い「第4次観光立国推進基本計画」において、2030年に年間6,000万人の訪日外国人旅行者を受け入れるという大きな目標を掲げています。

インバウンドを国家戦略として拡大していく方針が示されており、観光地だけでなく都市部・地方を含む幅広いエリアで訪日客が増加する見通しです。

訪日客が増えれば、公共交通が行き届かないエリアの移動などでタクシーが利用される機会も確実に増えるでしょう。

参考:

観光庁丨訪日外国人旅行者数・出国日本人数

観光庁丨観光立国推進基本計画(第4次)について

MaaS普及でタクシー業界は縮小していく?

MaaS(マース)とは、電車・バス・タクシーなど複数の移動手段を1つのアプリで検索・予約・決済まで完結できる仕組みです。

利用者にとっては便利になる一方で、交通手段の選択肢が広がることで「タクシーが選ばれにくくなるのでは」と心配されることがあります。

しかし、MaaSはタクシーを置き換えるサービスではありません。

バスや電車だけでは行きづらい場所へ行きたい人や、高齢者・子ども連れの方が利用するドア・ツー・ドアの移動は、これまでどおりタクシーが担う役割です。

この領域は今後も確実に必要とされます。

一方で、MaaSに対応していないタクシー会社はアプリ上に表示されず、利用者に見つけてもらいにくくなる可能性があります。

タクシー業界全体の需要が変わることはありませんが、デジタル・IT領域の変化に対応できない会社は選ばれにくくなるでしょう。

参考:国土交通省日本版MaaSの推進

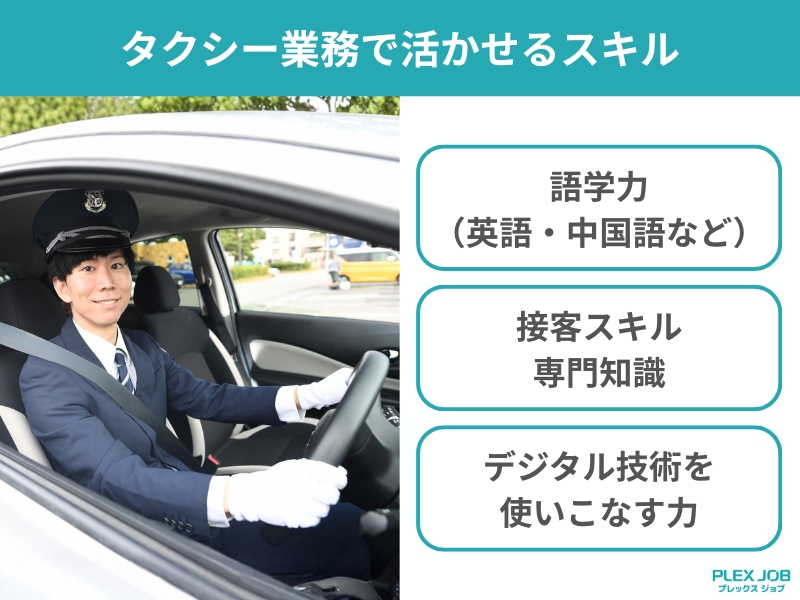

将来も活躍するために必要なスキルとは?

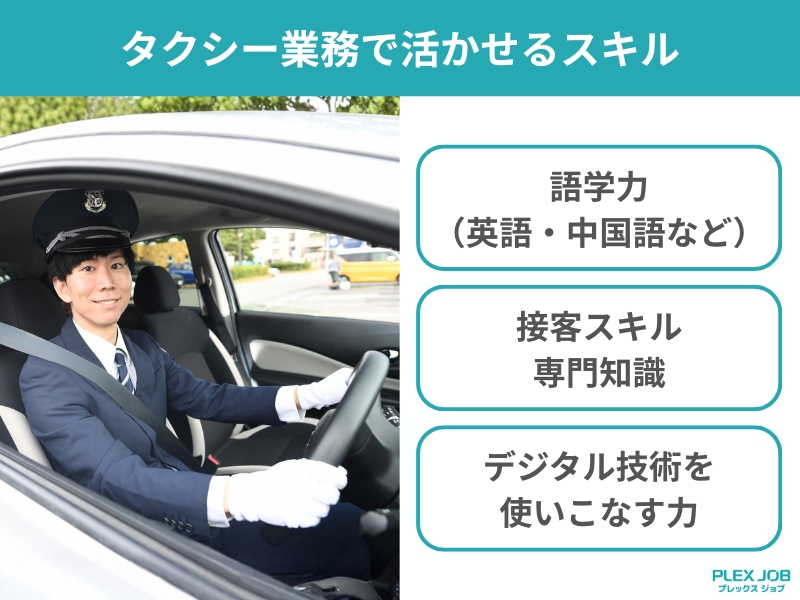

タクシードライバーとして将来も安定して活躍するためには、変化する利用者のニーズに対応できるスキルが求められます。

とくに今後の業界で価値が高まるのは、次の3つの力です。

それぞれの強みがどのように活かせるのか、将来性という観点から具体的に解説します。

語学力(英語・中国語など)

訪日外国人の増加により、語学力はタクシードライバーの大きな武器になります。

流暢である必要はなく、初級レベルでも道案内や簡単なコミュニケーションができれば十分です。

語学ができるドライバーは、以下のようなメリットがあります。

- 空港送迎の依頼が入りやすい

- 観光タクシーで単価の高い仕事を受けやすい

- チップやリピートにつながるケースがある

今後インバウンド需要が伸び続けることを考えると、語学力は長期的にも活用できるスキルです。

また、外国人旅客への接客は、将来の転職やキャリアアップに活かせる大きな実績になります。

タクシー会社では外国人旅客向けの研修や英語検定も実施されているので、積極的にスキルを磨いていきましょう(※1)。

※1.2025年11月 センターニュース丨東京タクシーセンター

接客スキルや専門知識

デジタル化が進むと、人ならではの気配りがタクシードライバーの価値をさらに高めます。

目的地まで安全に運ぶだけでなく、乗客の状況に合わせて声をかけるなど、臨機応変な対応はお客様の満足度をさらに高めます。

接客力が高いドライバーは、以下のような場面で売上にも直結します。

- リピートされやすい

- 企業やホテルから指名を受けやすい

- 観光地でのガイド役を兼ねることもできる

専門知識(地理・観光スポット・料金の仕組みなど)も、より深いサービスを提供するうえで役立つでしょう。

将来的にも、人の判断や気配りが求められる場面は残り続けるため、接客力を磨くほど長く活躍しやすい職種です。

デジタル化やIT領域への取り組み

配車アプリや運行管理システムが普及し、タクシー業界は急速にデジタル化が進んでいます。

配車アプリを使いこなせるドライバーは予約を効率的に獲得でき、売上の安定につながります。

将来的にタクシードライバーとして長く活躍していきたい方は、デジタル化やIT領域への取り組みを重視している会社を選びましょう。

また、デジタル化やIT領域へ取り組んでいる会社は、未経験者でも短期間で成果が出やすい仕組みが作られています。

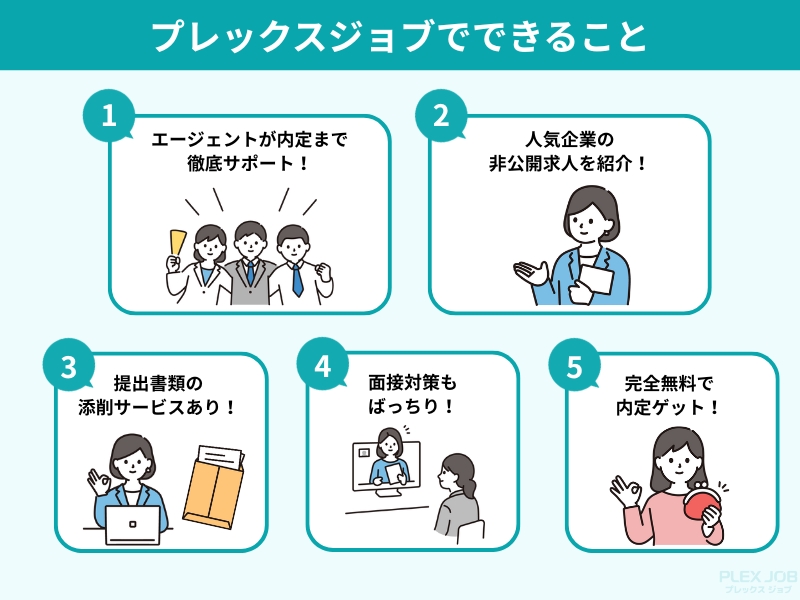

タクシーのことはエージェントに相談しよう

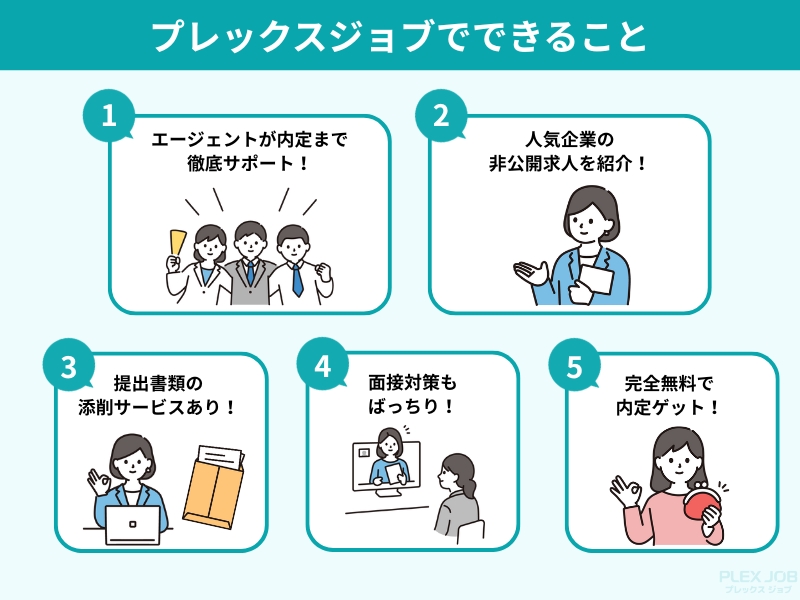

タクシードライバーに興味がある方は、業界に詳しい転職エージェントへの相談がおすすめです。

求人票だけでは分からないポイントを客観的に教えてもらえます。

- タクシーでの稼ぎ方

- 会社ごとの働き方の違い

- 今後のタクシー業界の動向

- タクシー業界全体の特徴や将来性の説明 など

また、エージェントが在籍するプレックスジョブでは、以下のようなサービスも完全無料で提供しています。

タクシー会社の多くは二種免許取得費用の補助や給与保証制度を用意していますが、有無は企業ごとに差があります。

求人情報を一人で調べるのは大変ですが、転職エージェントなら無料で相談し、希望にあわせて会社を選定します。

効率的にタクシードライバーを検討する入り口として、有効な選択肢です。

▼実際にタクシー企業へ就職した方の口コミ

53歳/男性/宮城県在住

ドライバー|仙南タクシー株式会社に入社

- 前職からの転職を考えた理由は?

収入アップ

- 入社を決めた理由は?

プレックスジョブさんにご相談させていただき、いろいろと教えていただきました。他業界の事は分からないので、働き方や収入等ご丁寧に教えていただきました。

- プレックスジョブを利用した感想

とても親切に対応していただきました。こちらの要望も聞いていただいた上で、いろいろとご提案いただきました。

短いやりとりでしたが、信頼感もてました。求人内容と給料の部分も細かく教えていただきました。

転職する人が居たら、自信を持って紹介できるプレックスジョブさんです。ありがとうございました。

- 採用決定者からの口コミ・評判|プレックスジョブ

関連記事:【忖度なし】プレックスジョブは怪しい?しつこい?詐欺?実態を独自解説!

タクシードライバーについてよくある質問

タクシードライバーについてよくある質問をまとめました。

ひとつずつ回答していきます。

Q.タクシードライバーは儲かりますか?

A.平均年収は約414万円ですが、トップ層になると600万〜800万円も目指せます。

ただし、タクシーの稼ぎには地域によって違いがあります。

都市部や観光地などの移動需要が大きい場所は稼ぎやすく、地方は稼ぎづらい傾向にあるので注意しましょう。

想定年収を知りたい場合は、地域別に調べるとよいでしょう。

関連記事:タクシー運転手の年収を地域別に調査!給与の仕組みも徹底解説

Q.タクシードライバーはやめたほうがいい?

A.タクシーの仕事は、努力した分だけ収入や成果につながりやすく、働き方の自由度も高めです。自分に合うスタイルで働ければ、やりがいを感じられる職業です。

向いている方・向いていない方の傾向は以下のとおりです。

▼向いている方

①運転することが好き

②人と関わることが好き

③スケジュール管理が得意

▼向いていない方

①安定した働き方を重視している

②デジタルに抵抗がある

③感情的になりやすい

関連記事:

タクシー運転手はやめとけ?現役400名に聞いた辞めたい理由と原因5つを徹底解説!

タクシー転職の失敗例と後悔しない働き方|安心して始める方法

Q.タクシードライバーは女性でもなれる?

A.女性でも活躍できます。

女性タクシードライバーは業界全体で増えており、企業側の環境整備や柔軟な勤務制度の導入が背景にあります。

日勤や時短勤務により家庭との両立がしやすくなったほか、利用者からの安心感も大きいため企業も積極的に採用を進めています。

性別に左右されず、実績で評価される働き方として注目の職業です。

関連記事:女性のタクシードライバーとして働くのは大変?未経験でも安心な理由とタクシー運転手の魅力

まとめ

タクシードライバーは、コロナ禍やインバウンド需要の変化などの移動ニーズに影響を受けながらも、将来的には一定の需要が続く仕事です。

自動運転やMaaSのような新しい仕組みが登場しても、ドア・ツー・ドアの移動や高齢者の生活支援など、人ならではの役割は残り続けます。

一方で、今後は次のようなスキルを磨くほど選ばれるドライバーになりやすくなります。

- 語学力(英語・中国語など)

- 接客スキル・地理や観光の知識

- 配車アプリやデジタルツールの活用力

スキルを身につければ、観光タクシー専任ドライバー、ハイヤー乗務員、運行管理者など、キャリアの選択肢も広がります。

タクシードライバーはただ走る仕事ではなく、工夫次第で将来性を高められる職業です。

不安な点があれば、一人で抱え込まずにエージェントや専門機関に相談しながら、自分に合う働き方を見極めていきましょう。