土木施工管理の職務経歴書の見本・テンプレート|ダウンロード可

土木施工管理の職務経歴書に使える見本・テンプレートを、今すぐにダウンロードしたい方は、以下からダウンロードしてください。

< 土木施工管理の職務経歴書をダウンロード >

関連記事:

施工管理の職務経歴書の書き方ガイド|分野別テンプレート付き

土木施工管理の職務経歴書で差を付ける書き方

土木施工管理の職務経歴書は、採用担当者があなたの経歴や実績を確認するための書類です。

採用担当者は、一日に数十通の職務経歴書を処理することもあるので、他の求職者より良い印象を与えるための工夫が重要です。職務経歴書には、過去の経験やプロジェクト規模が分かる情報を盛り込むことで、他の応募者と差別化して、あなたの魅力を最大限アピールできます。

そこでつづいては土木施工管理の職務経歴書で、採用担当者から高い評価を得て、書類選考に通過するためのポイントを5つ紹介します。

- 担当プロジェクトの規模感(予算)を明記する

- 担当プロジェクトの発注者(施主)を明記する

- 土木施工管理の四大管理以外の業務も記載する

- 現職のデジタル技術関連の業務内容を記載する

- 応募企業別に記載する内容をカスタマイズする

担当プロジェクトの規模感(予算)を明記する

職務経歴書では、あなたが担当したプロジェクトの予算規模を具体的に書きましょう。

なぜなら採用担当者が最初に気になるのは、求職者が入社後に担当してほしい案件の工事規模での経験を持っているかという点だからです。たとえば予算が1,000万円の工事と、50億円の工事では、求められる管理能力や調整力、プレッシャー耐性がまったく異なります。

■NG例

工事名:〇〇橋 補修工事

■OK例

工事名:〇〇橋 補修工事 (請負金額:約50億円)

上記の2つを比べると、予算を記載したほうが、あなたの経験を具体的にイメージできます。基本的に、中途採用では即戦力の経験者を求める会社が多いです。採用担当者にあなたの経験をイメージさせるためにも、担当プロジェクトの予算規模は必ず記載してください。

なおベテランの方になると、守秘義務の関係上、具体的な数字を書けない方もいるでしょう。このような方は、以下のようにレンジ表記を活用してください。

工事名:〇〇バイパス建設工事(請負金額:40億円~50億円)

コンプライアンスに対する意識の高さと大規模工事の経験を同時にアピールできます。

担当プロジェクトの発注者(施主)を明記する

土木施工管理の職務経歴書では、担当プロジェクトの発注者を明記することも大切です。なぜなら土木施工管理は、公共工事と民間工事で求められるスキルや経験が少し変わるからです。

たとえば公共工事においては、国土交通省の定めている工程表や施工体系図に基づいて、徹底した工程管理が必要とされます。そのため週単位で進捗報告を求められたり、スケジュールが遅れた際は、遅れの原因と対策をフォーマットに則った形で提出したりする必要があります。

一方で民間工事なら、発注者と折衝することで、柔軟な対応が可能になるケースが多いです。ただし柔軟に対応できる分、コスト意識の高さや調整力、折衝力がより強く求められます。

また公共工事はKY活動や安全衛生管理計画書の提出が必須であり、現場ごとに人員や設備を細かく記録しなければなりません。もちろん民間工事でも安全対策は必須ですが、案件規模やスケジュールに合わせて対応できるので、公共工事ほどの厳格性がない現場もあります。

上記のように公共工事と民間工事は、施工管理に求められる能力が少し変わります。そのため土木施工管理の職務経歴書では、担当プロジェクトの発注者を明記することが大切なのです。

土木施工管理の四大管理以外の業務も記載する

土木施工管理で必要な仕事は、四大管理(安全・品質・工程・原価)だけではありません。

とくに土木施工管理は、ダムやトンネル工事など大規模工事が多くなるため、建築・管工事・電気工事などと比べても、関連業務が大切になります。たとえば土木施工管理が担当する四大管理以外の業務には、以下の種類があります。

職務経歴書に上記の内容を含めることで、採用担当者に「工事の裏側で必要な事務処理や折衝もきちんと対応できる人だ」という印象を与えられます。だからこそ四大管理の実績に加え、それ以外の事務処理能力や折衝力も具体的に記載することが大切になるのです。

現職のデジタル技術関連の業務内容を記載する

現職でICTやDXなど、デジタル技術を活用した業務経験がある人は、必ず記載してください。

なぜなら現代の土木施工管理では、人手不足の解消と生産性向上のため、ICT技術の導入やDX化が急速に推進されているからです。そのため採用企業は、従来の工法に関する高い専門性に加えて、新しい技術や工法に適応できる人材を求めているのです。

具体的には、以下のような内容をアピールしてください。

- BIMを活用した施工計画の最適化に従事

- ドローンを活用した出来形管理を推進

- iPadでの図面共有・報告業務を推進

- 3Dモデルの作成補助を担当

- 情報共有システム(ASP)導入を主導

たとえば「BIMを用いた施工図の事前調整で手戻り0を実現」や「ICT技術を用いて測量時間を従来比50%短縮」などの成果を盛り込めば、採用担当者に即戦力という印象を与えられます。とくに大手企業は、業務効率の改善を目的として、デジタル技術を積極的に導入しています。大手ゼネコンなどを目指すなら、採用担当者の目を引くためにも、業務内でのデジタル活用は積極的にアピールしましょう。また中小規模の現場になると、デジタルの専門知識が少なく、専門レベルでなくても、業務で活用した経験があれば、大きなアピールポイントとなります。

応募企業別に記載する内容をカスタマイズする

土木施工管理の職務経歴書は、同じ職務経歴書を使い回しではなく、提出先の企業に合わせてカスタマイズすることが大切です。

なぜなら本記事の『担当プロジェクトの規模感(予算)を明記する』や『担当プロジェクトの発注者(施主)を明記する』のとおり、土木施工管理の仕事では、担当プロジェクトによって必要とされる経験やスキルが少しずつ変わるからです。

応募先が公共工事を主体に受託している会社であれば、職務経歴書では国や自治体発注工事の経験を詳しく書き、民間工事の経験は簡潔に留めるといった工夫がおすすめです。

逆に民間の大規模開発案件を多く手掛ける企業を受ける場合は、民間プロジェクト(商業施設や再開発等)の経験を前面に出したほうが書類通過率が高まりやすくなるでしょう。

また企業の求人票に『原価管理に長けた方歓迎』などと記載があれば原価低減の実績を詳細に書いたり、ICT推進を掲げる企業なら関連スキルを強調したりするといった対応も有効です。

たとえば企業の求人票に『公共工事・元請け・ICT施工を積極導入中』などの文言があれば、職務要約に「元請けの立場で、公共工事の現場代理人として従事。直近の工事では、ICT施工の推進を手動」などと書くことで、採用担当者からの高評価を得やすくなります。

上記のように、企業の事業内容や業務内容に合わせて職務経歴書をカスタマイズすることで、採用担当者に「当社をよく理解して応募してくれている」「自社の課題を解決してくれそう」という印象を与えられます。結果として、書類選考の通過率をグッと高められるでしょう。

ここまでで「職務経歴書を作りたい。でもどうやって作ればよいか分からない」という方は、以下の職務経歴書作成サービスを利用してください。もちろん完全無料で利用できますし、スマホ一台あれば、職務経歴書を作成できます。※WordやExcelなどのダウンロードは必要ありません

カンタン3分以内の情報入力で、採用担当者が魅力を感じるフォーマットで職務経歴書を作成できます。

\ 簡単3分 /

> スマホで職務経歴書を作成する <

土木施工管理の職務経歴書の見本・書き方|例文付き

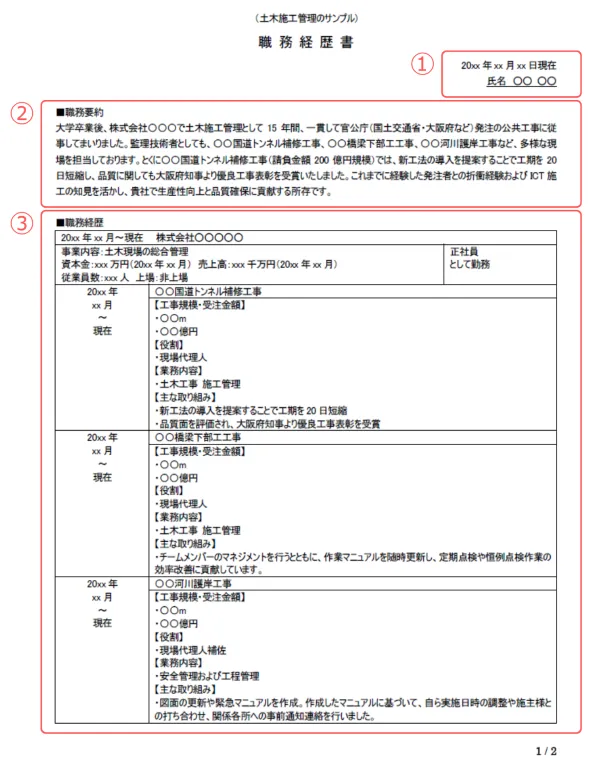

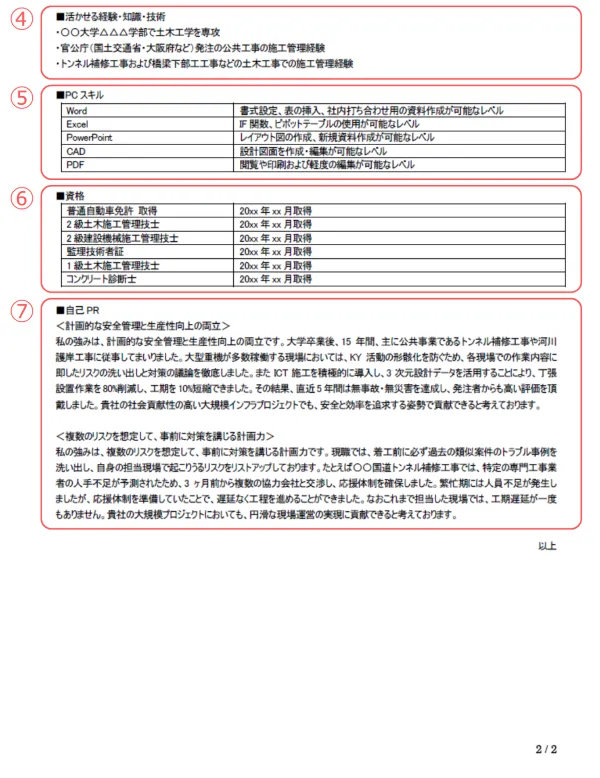

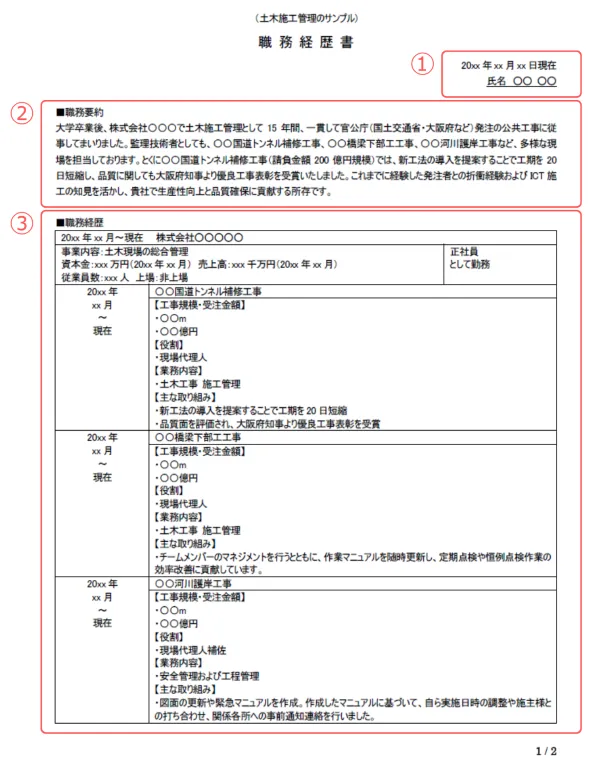

土木施工管理の職務経歴書の見本・テンプレートは、画像のとおりです。以下の画像に数字を記載しているとおり、職務経歴書に記載する内容は、大きく7つに分類できます。

ここからは土木施工管理の職務経歴書で記載する際に、採用担当者から高評価を受けるための書き方のポイントを解説します。

1. 日付・氏名の書き方

職務経歴書の一番上には、日付と氏名(フルネーム)を記載します。記載する場所は、タイトル『職務経歴書』を中央上部に書いた後、1行空けて右寄せにするのが一般的です。

記載する日付は提出形態によって次のように使い分けます。

- メール添付で提出する場合:メール送信日の日付

- 郵送で提出する場合:ポストに投函した日付

- 面接に持参する場合:面接当日の日付

日付は西暦でも和暦(令和○年など)でも構いませんが、履歴書など他の書類と統一しましょう。

関連記事:

施工管理の履歴書テンプレート|自己PRや資格(施工管理技士・技士補)の書き方

また氏名には、正式なフルネームを記載します。基本的に印鑑は不要です。ただし手書きでの提出が指定されている場合には、直筆での署名が必要な会社もあります。

☆記載のポイント☆

- 氏名は戸籍どおりのフルネームを記載する※旧姓や略称は使用しない

- 提出形式に適した正しい日付を書く※メールなら送信日など

- 和暦・西暦の表記を履歴書ほか提出書類と統一する

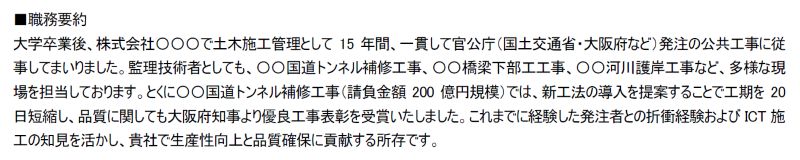

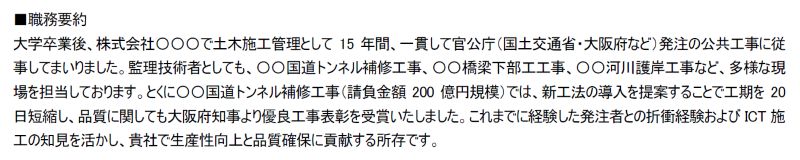

2. 職務要約の書き方

土木施工管理の職務経歴書では、冒頭に職務要約を記載します。

職務要約では、土木施工管理としてのあなたの経験を3〜5行程度で簡潔にまとめてください。

なお採用担当者は、職務要約をパッと読んで、「自社で活躍できそうか」を判断しています。そのため自分の実績やスキルが伝わるように、書き方を工夫しましょう。職務要約を書く際のポイントは、『どの現場でどのような貢献をしたか』を数値を交えて具体的に書くことです。

たとえば「大学卒業後、土木施工管理として15年間で道路・橋梁工事を計5件担当。直近では現場代理人として最大15名のチームを統括。全案件で工期内無事故竣工」などと記載すれば、採用担当者が『経験年数・工事種類・規模・成果』を一文で理解できます。

また応募先の企業で、直接活かせる経験を織り込むことも大切なポイントです。応募先企業が橋梁工事を主に扱っている会社なら「橋梁補強工事で現場代理人経験有」と記載することで、即戦力として高評価を得やすくなるでしょう。

☆記載のポイント☆

なお土木施工管理が職務要約で使える例文は、以下の記事で詳しくまとめています。ぜひ参考にしてください。

関連記事:

施工管理の職務要約で高評価の例文と書き方

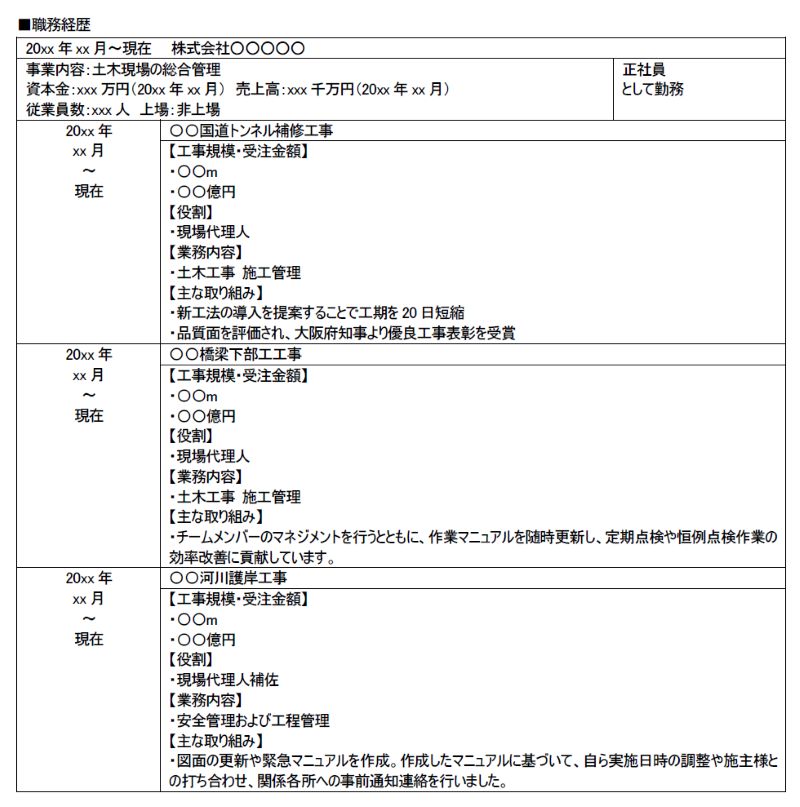

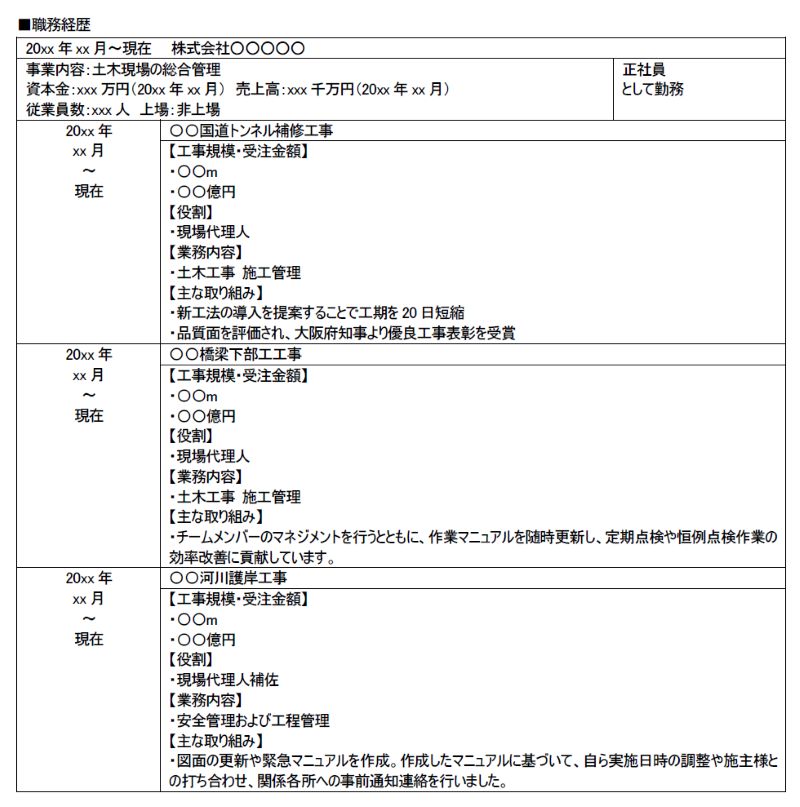

3. 職務経歴の書き方

職務経歴の欄では、あなたが在籍した企業ごとに具体的な業務内容や実績を記載しましょう。

職務経歴書では、以下のような内容を記載してください。

- 工事名

→例:〇〇バイパス建設工事

- 発注者

→例:国土交通省 〇〇地方整備局、〇〇県、株式会社〇〇

- 請負金額

→例:約〇〇億円 ※守秘義務に配慮し「〇億円規模」などのレンジ表記も可

- 工期

→例:2021年4月〜2023年3月

- 工種・工法

→例:道路改良、シールド工法、PC橋上部工

- 立場・役割

→例:現場代理人、監理技術者、主任技術者補佐

- 業務内容

→例:施工管理全般、工程管理、品質管理、原価管理、安全管理、関係機関協議

これまでに担当したプロジェクトを、時系列でまとめてください。なお職務経歴を見て、採用担当者が最も知りたいのは、自社の現場・プロジェクトを任せられる即戦力かという点です。

また職務経歴では、主な取り組みや成果を箇条書きで強調するのもおすすめです。たとえば「【工程】全体工程表を作成し、雨天順延による遅延をリカバリー」や「【安全】KY活動の徹底により無事故無災害を達成」などと書けば、施工管理としての実力も伝えられます。また施工量や品質成績など、土木施工管理ならではの実績も記載すると差別化に繋がるでしょう。

☆記載のポイント☆

- 在籍企業は正式名称で記載する

- 担当工事ごとに工事概要を明示する

- 担当プロジェクトの発注者も明記する

- 守秘義務がある場合はレンジ表記も活用する

→例:〇〇億円規模、〇〇億円~〇〇億円

- 自分の役割や業務内容を箇条書きで書く

- 数字ベースで主な取り組みや成果を書く

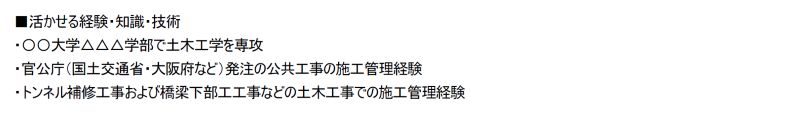

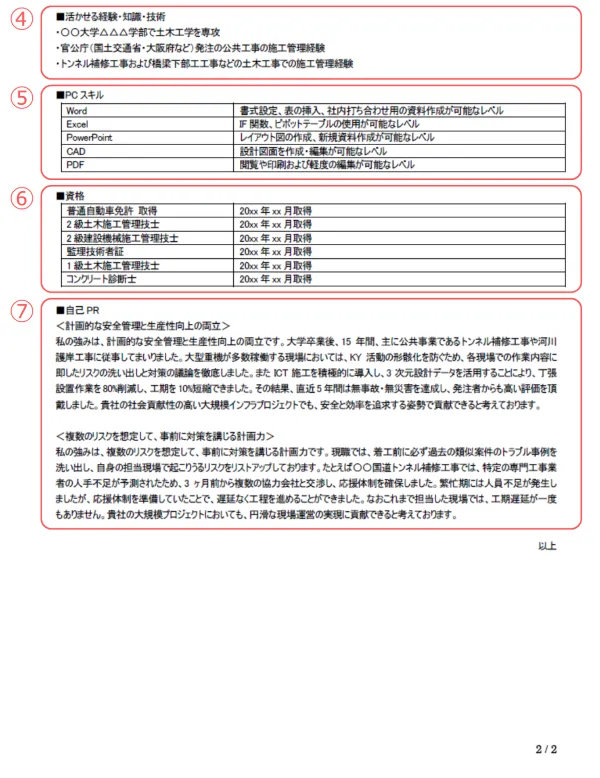

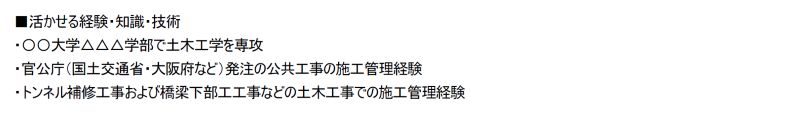

4. 活かせる経験の書き方

活かせる経験・知識・技術の欄では、研究や社会人の実務経験などで培った、応募先の企業で役立ちそうな内容を書きます。あなたの強みとなるスキルを、箇条書きでまとめてください。

活かせる経験・知識・技術を書く際のポイントは、応募する企業の業務領域や求める人物像にマッチした経験を書くことです。企業と関連する内容を書けば、「この求職者は当社の業務に直結する能力を持っていそうだ」という印象を与えられます。逆に応募企業と関連のない経験や知識を書くと、「当社の理解が浅いのでは?」とマイナス評価になるリスクがあります。

たとえば公共事業がメインの企業に応募する場合は、「監督員(発注者支援)業務の経験」や「官庁提出書類の作成経験」などが有効です。一方で民間企業の案件がメインの企業なら、「発注者との折衝経験」や「VE提案によるコストダウン実績」などが効果的になるでしょう。

また20代・第二新卒で大学や専門学校の土木系学科出身の方は、「大学で土木工学を専攻し、測量・設計の基礎知識を習得」などと書けば、経験が少なくても将来性をアピールできます。

上記のように会社ごとに、刺さりやすい経験は違います。応募する企業に合わせて、活かせる経験・知識・技術の記載内容をカスタマイズしてください。

☆記載のポイント☆

- 応募企業に関連するスキルや知識を箇条書きで書く

- 応募企業と関連のない経験は省略して、伝える内容を絞る

- 若手で専門学科出身の場合は大学で専攻したことを伝える

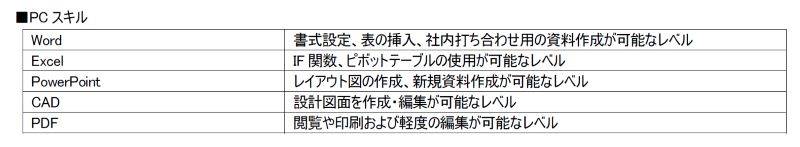

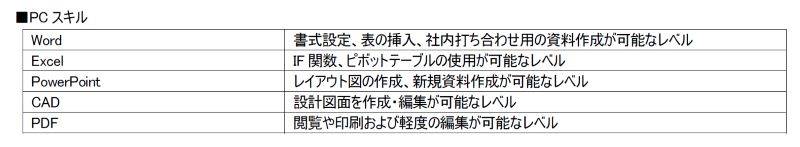

5. PCスキルの書き方

PCスキルの欄では、最低限、Word・Excel・PowerPointの基本スキルは書いておきたいです。

上記の3つは、業種問わずにビジネスの基本ソフトなので、PCスキルに必ず記載しましょう。

なお施工管理を含めた現場仕事が中心の人は、PC操作が得意でない場合も多いです。そのため「Excelで関数計算が可能」や「Wordで社内報告書用の資料を作成可能」くらいのレベルでも強みとしてアピールできる会社も少なくありません。。

さらに土木施工管理の実務で役立つ以下のスキルを持っていれば、積極的に書きましょう。

上記の3つは、現場の書類作成や写真管理で直接活きるスキルです。採用担当者から高評価を得やすい要素なので、業務で活用した経験のある方は積極的に記載しましょう。またiPadや3Dモデルなどを使った業務改善の経験がある方は、PCスキルの一つとして記載してください。

☆記載のポイント☆

- 基本的なOfficeソフト(Word・Excel・PowerPoint)は漏れなく書く

- CAD・写真管理などの専門ソフトの活用経験がある方は必ず記載する

- 応募先企業が特定ソフトのスキル(3Dモデルなど)を求めている場合は必ず盛り込む

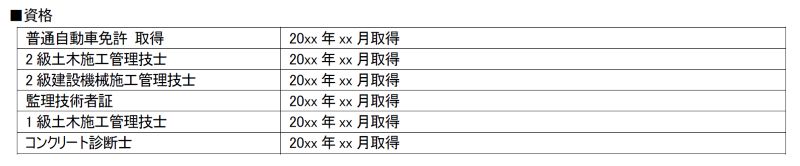

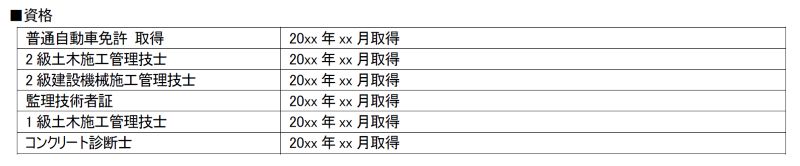

6. 保有資格の書き方

資格を記載する欄には、土木施工管理の仕事で役立つ資格はすべて記載しましょう。

とくに国家資格である一級土木施工管理と二級施工管理技士の保有者は、現場の責任者(監理技術者や主任技術者)を担当できるので、書類選考時にも高く評価されます。採用する企業の担当者も必ずチェックしている資格なので、忘れずに記載してください。

保有資格は、あなたの公的な技術力を証明する最も強力な武器です。土木施工管理技士だけではなく、建設機械施工管理技士やコンクリート診断士などの、土木施工管理に役立つ資格は、正式名称で取得年月も合わせて書きましょう。

関連記事:

施工管理技士の資格一覧|7種類の特徴とメリット

☆記載のポイント☆

- 土木施工管理技士(一級・二級)の保有者は必ず書く

- 土木施工管理技士以外でも関連する資格はすべて書く

→測量士補、建設機械施工技士、安全関連資格など

- 保有資格は取得した年月を併記する

- 業務に関係のない資格は記載しない

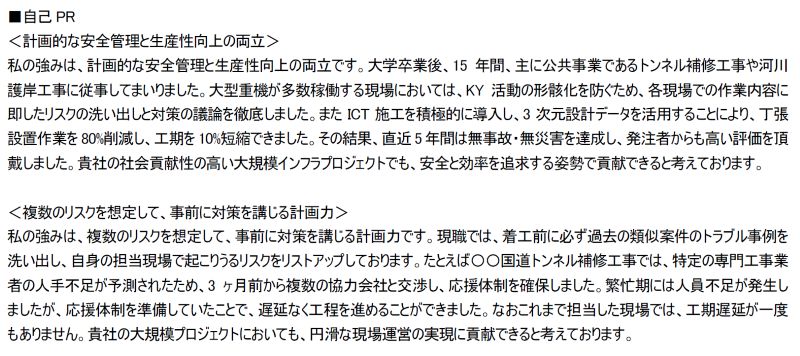

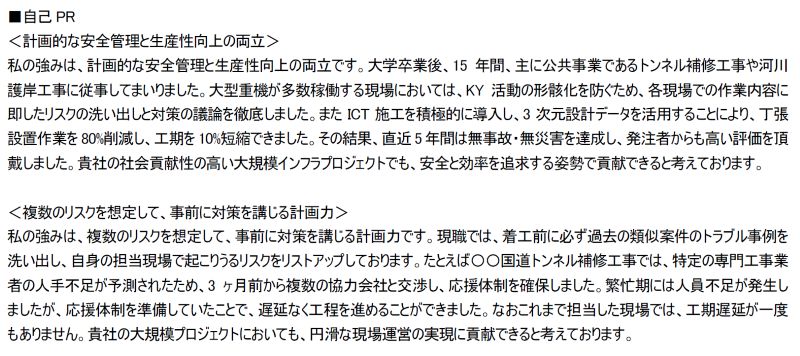

7. 自己PRの書き方

自己PRの欄では、これまでの経験で培ったスキルや自分の強みを書いて、「自分は応募先で〇〇という貢献できます」とアピールします。自己PRを読んで、「会ってみよう」と判断する採用担当者も多いため、自分の魅力を最大限伝えられるよう工夫しましょう。

自己PRを書く際のポイントは、土木施工管理としての実績や経験から得た強みを踏まえて、「私の〇〇という経験を、貴社の△△に活かして貢献したい」という構成にすることです。『結論(自分の強み)→根拠(具体的な経験エピソード)→応募企業での活かし方』の順番でまとめると、採用担当者に伝わりやすい文章になります。

たとえば土木施工管理から同業他社へ転職する方の場合、過去に担当した工事の種類・規模や達成した成果が最大の武器になります。一方で他職種や異業種に転職する方なら、他分野でも共通して使えるポータブルスキル(例:折衝力・調整力など)をアピールするのが大切です。また工事の経験が浅い方は、少ない経験から得た学びや成長意欲を強調しましょう。

つづいては経験年数(若手・中堅・ベテラン)別に自己PRの例文と、自己PRの書き方のコツを紹介します。自分のキャリアに近い例文を参考に、カスタマイズして活用してください。

若手(経験3年未満)におすすめの自己PRの書き方

工事経験の浅い若手だと、施工実績や専門スキルをアピールすることが難しいです。

そのため工事の実績や経験ではなく、将来性やポテンシャルをアピールするのがおすすめになります。

採用する企業側も20代や第二新卒の採用では、即戦力としての実績があるかよりも、将来的な伸びしろや新しい技術への順応性を重視する会社も多いです。なお入社後に向けて資格取得を目指している方は、『土木施工管理技士の学習中』などと書くと将来性をアピールできます。

若手(経験3年未満)におすすめの自己PRの例文は、以下のとおりです。

■若手・経験3年未満向けの例文

私の強みは、新しい知識を積極的に吸収して、安全確認を徹底する姿勢です。現職では、入社1年目から道路改修工事の施工管理補助を経験し、日々現場で学びを重ねてきました。現場の経験をする中でICT施工に興味を持ったので、ドローン計測の研修に自主参加して、ドローン測量の操作マニュアルなど基本動作を習得しました。また現場では誰より早く出勤し、毎朝の安全ミーティングの運営や危険個所のチェックを行うことを習慣にしております。貴社が推進されているICT施工の分野において、一日も早く戦力となれるよう学習を続けると共に、現場の無事故・無災害に貢献いたします。

☆若手が自己PRを書くことのポイント☆

慢性的な人手不足の施工管理業界において、若さゆえの吸収力は強い武器になります。

むしろ20代や第二新卒で、少しでも経験がある人は、施工管理の転職でかなり有利になります。

そのため工事の実績や経験が少なくても、「書くことがない」などと悩む必要はありません。

あなたが経験や学んだことを素直に書くことで、十分に刺さる自己PRを作れるでしょう。

中堅(経験3年~10年)におすすめの自己PRの書き方

施工管理の経験が3年以上ある中堅クラスの方は、一定のプロジェクト経験があるでしょう。そのため担当プロジェクトでの工夫や数字を書くことが、大きなアピールになります。

とくに「コスト削減」「工期短縮」「安全無事故」など、企業の売上や利益に直結しやすいキーワードと実績を組み合わせるのがおすすめです。また即戦力としてアピールになるよう、応募先の企業の業務に近い分野での業務経験を書くのも重要です。

中堅(経験3年〜10年)におすすめの自己PRは、以下のとおりです。

■中堅・経験3年〜10年向けの例文

私の強みは、原価管理と工程調整を通して、会社の利益を確保する力です。現職では、道路造成や橋梁補強など計3件の工事を担当し、現場代理人補佐または主任技術者として工期内無事故で完工させております。とくに昨年担当した橋梁補強工事(工期8か月、請負3億円)では、施工計画段階で代替資材の提案をしてコストを5%削減しつつ、並行して人員配置を見直し、最終的に工期を2週間短縮できました。私が現場経験を通して培った利益に貢献する姿勢は、貴社においても、品質を落とさずに生産性向上を図る上で、必ず活かせると考えております。

☆中堅が自己PRを書くことのポイント☆

施工管理経験が3年以上ある中堅の方は、即戦力として採用されることも多いです。

そのため自己PRには、コスト削減や工期短縮など、企業の利益に直結する内容を具体的なエピソードを含めて書いてください。採用担当者に刺さりやすい自己PRを作れるでしょう。

ベテラン(経験10年以上)におすすめの自己PRの書き方

施工管理の経験が10年以上あるベテランの方は、施工管理のスキルだけではなく、複数現場の統括経験や人材育成・マネジメントの経験をアピールすることで高評価を得やすくなります。他にも大規模プロジェクトの施工管理経験や表彰歴がある方は、大きな強みになるでしょう。

また転職先での役職(所長など)が想定できる場合には、「監理技術者として、50名規模のチームを率いた施工管理の経験あり」などと明記すると、即戦力と伝わりやすくなります。

ベテラン(経験10年以上)におすすめの自己PRは、以下のとおりです。

■ベテラン・経験10年以上向けの例文

私の強みは、複数の大型工事を統括する中で培ったチームマネジメント力と危機対応力です。現職では、土木部門の監理技術者として、延べ10件以上のインフラ工事(河川改修・高速道路補修等)を指揮してきました。また最大では、3現場同時進行で管理し、総工費20億円規模のプロジェクトでは所長代理として50名超の作業員と20社の協力会社を統括しました。過去には豪雨災害による工期圧迫も経験しましたが、工程再計画と追加リソース手配で乗り切り、無事工期内での竣工まで導いております。これまでの工事経験で培った統率力と危機管理能力で、貴社でも安全かつ円滑に複数プロジェクトを推進できると考えております。

☆ベテランが自己PRを書くことのポイント☆

施工管理の経験が多いベテランの方でも、多くの経験を羅列するのではなく、応募する企業の求人票で求められている人物像(大規模案件の統括力など)に合わせて、アピールポイントや実績を絞って記載することが重要です。応募企業が求める人物像にピンポイントに当てはまる自己PRを作成することで、採用担当者に「自社にピッタリ!」という印象を与えられます。

なお採用担当者に刺さる施工管理の自己PRの書き方は、以下の記事で詳しく紹介しているので、参考にしてください。

関連記事:

施工管理の自己PRで受かる書き方【例文45選+NG例付き】

8. 職務経歴書に書かないこと(志望動機・転職理由)

職務経歴書は、過去の経験やスキルを客観的な目線でアピールするための書類です。そのため基本的に、志望動機や転職理由を記載する必要はありません。

志望動機や転職理由は、別途提出する履歴書に記載したり、面接の際に口頭で直接説明したりすべき内容とされています。職務経歴書に志望動機や転職理由を記載すると、採用担当者に「職務経歴書に書く内容を知らないの?」とマイナスの評価を受ける可能性もあります。

同じように「〇〇業界にチャレンジしたい」や「〇〇を実現したい」といった入社後の抱負やキャリアの方向性も職務経歴書には不要です。職務経歴書で書くのは、あくまで事実ベースの経歴と客観的な強みに留め、主観的な希望や理由は書かないよう注意しましょう。

関連記事:

施工管理の志望動機・志望理由の例文30選

施工管理の転職理由|面接・書類で好印象を与えるポイントと例文7選

なお自分で職務経歴書を作成するのが難しい方は、一度、プレックスジョブの担当者に相談してください。なぜならプレックスジョブでは、転職活動に必要な職務経歴書の作成代行や書類添削のサポートを行っているからです。

\ 完全無料&30秒登録 /

> プロに職務経歴書の作成代行・添削を任せる <

またプレックスジョブが施工管理の方にしているサポート内容(職務経歴書の作成を含む)については、以下の記事で詳しく解説しているので、ぜひ参考にしてください。

関連記事:

施工管理の転職でプレックスジョブが選ばれている5つの理由

土木施工管理の職務経歴書の提出前のチェックリスト

職務経歴書の作成後は、以下の項目をチェックしてください。

- 誤字脱字はないか:漢字変換ミス、数字入力ミス、社名の誤記など

- 表記ゆれはないか:全角と半角の混在、フォントや文字サイズなど

- 分量は適切か:A4用紙で2ページ〜3ページが目安

- 書類の形式は正しいか:紙はクリップ留め、電子データはPDF

- 機密情報の扱いは適切か:契約上守秘義務のある事項の表現を整理

- 第三者視点で読みやすいか:家族や同僚などの第三者に読んでもらう

土木施工管理の仕事は、国や自治体相手の書類仕事も多く、細かい要件を見られやすいです。そのため小さなミスでも採用担当者から低い評価を与えられるリスクがあります。

上記のリスクを避けるためにも、職務経歴書を作成したあとは、チェックリストを確認して、採用担当者からムダなマイナス評価を与えられないように修正してください。

土木施工管理の職務経歴書に関するよくある質問

最後に土木施工管理の職務経歴書に関するよくある質問に回答します。

職務経歴書に書く経験がない場合はどうすればよいですか?

未経験や工事経験が浅い方は、職務経歴書に書ける実績が少ないかもしれません。

しかし研修で学んだ知識やサポートの経験、仕事に対する姿勢など、あなたのポテンシャルを示すエピソードは少なからずあるはずです。工事経験が少ない方は、一つの経験を深掘りして詳細に書くこともおすすめです。

たとえば現場経験が1つしかない方は、担当した四大管理の補助業務や学んだ安全意識などを丁寧に記載してください。経験が少ない方でも、アピールできるポイントは確実にあるので、そこを見極めて伝えることが大切です。

担当プロジェクトが多いのですがどれを書けばよいですか?

土木施工管理の経験が豊富で担当プロジェクトの多い方は、応募先の企業と関連性の深そうなプロジェクトを3件〜5件厳選してください。というのも経験の多い方が、担当プロジェクトをすべてを書こうとすると職務経歴書が冗長になりがちだからです。

記載するプロジェクトを選ぶコツは、応募する企業の事業内容に関連性を確認することです。たとえば応募先が官公庁案件メインの会社なら公共工事の経験を書いて、民間案件がメインの会社なら民間大型案件の経験を中心に据えます。厳選したプロジェクトは、工事概要や成果を詳しく書き、それ以外の案件は「その他〇〇工事など多数経験」のように簡略化したり、別途『工事経歴書』に一覧をまとめたりして添付すると良いでしょう。

転職が多い・休職期間がある場合はどう書けばよいですか?

転職回数が多かったり、休職期間が長かったりする場合でも、職務経歴書には基本的に全ての経歴を時系列で記載します。

転職回数が多かったり、長期の休職期間があったりしても、職務経歴書で理由を書く必要はありません。ただし転職回数が多い場合、書類選考通過後の面接で質問されることが多いので、その場でポジティブに説明できるよう準備しておいてください。

ただし3ヶ月未満など超短期の離職がある方は、状況に応じて(職歴詐称にならない範囲で)職務経歴書から除外するケースもあります。また職務経歴書での詳細な事情説明は不要です。

基本的に、職務経歴書は経歴(学歴・職歴)のタイムラインを示すだけと考えましょう。

土木施工管理の履歴書と職務経歴書の違いはなにですか?

履歴書と職歴書の違いは、以下のとおりです。

- 履歴書:個人の基本情報と経歴を記す書類

- 職務経歴書:職務上の経験やスキルなどを記す書類

つまり採用担当者は、履歴書で必須要件(例:1級土木施工管理技士の有無)を確認し、職務経歴書で自社で活躍できるか(例:どの規模の現場を管理してきたか)を判断しています。

また土木施工管理の転職では、履歴書と職務経歴書に加えて、工事経歴書の提出が求められる会社も多いです。工事経歴書は、過去に携わった工事案件を一覧にまとめた書類で、案件名・期間・工事規模・構造種別・自分の役割などを箇条書きでまとめる必要があります。

工事経歴書は職務経歴書の補足資料として扱われることが多く、ベテランで案件数が多い方は工事経歴書に工事経歴をまとめることで職務経歴書を簡潔にすることも可能です。

発注者や担当プロジェクトの詳細はどこまで書くべきですか?

工事内容が分かる範囲で書くのが望ましいですが、企業機密に触れる情報は避けましょう。

たとえば発注者の種類(官公庁か民間か)や工事規模の数値などは書いたほうがよいですが、具体的な発注者名や正確な契約金額の記載はケースバイケースです。

公共工事であれば発注者名(例:〇〇県〇〇事務所)や契約金額は公開情報のケースが多く、記載して問題ないでしょう。一方、民間工事で相手先企業との契約上守秘義務がある場合は、発注者名は「大手不動産会社」程度にぼかす配慮も必要です。同様に金額も「〇〇億円規模」といった表現に留めるなど、機密保持と自己アピールのバランスを取ることが大切です。

また担当プロジェクトの技術的な内容(工法の特殊なポイントなど)は、採用担当者が技術に詳しくない可能性もあるため、専門用語の羅列にならないよう注意してください。たとえば『ニューマチックケーソン工法による橋脚基礎構築』と書くより、『水中作業を伴う特殊工法で橋脚基礎を構築』などと書くほうがイメージしやすくなります。

まとめ|土木施工管理の職務経歴書は第三者視点を入れるのもおすすめ

土木施工管理の職務経歴書を作成するときには、以下5つのポイントを意識してください。

- 担当プロジェクトの規模感(予算)を明記する

- 担当プロジェクトの発注者(施主)を明記する

- 土木施工管理の四大管理以外の業務も記載する

- 現職のデジタル技術関連の業務内容を記載する

- 応募企業別に記載する内容をカスタマイズする

上記を意識することで、他の求職者と差別化した書類選考に受かりやすい職務経歴書を作成できます。

とはいえ「どのような内容が求められるかわからない」と感じる方もいるでしょう。

このような方は、転職のプロに職務経歴書の添削を任せるのも一つの方法です。

たとえば当社(プレックスジョブ)では、施工管理の転職を専門にする担当アドバイザーが、完全無料であなたの職務経歴書の作成サポートや添削をします。またアドバイザーに依頼することで、誤字脱字やフォーマット上のミスなど、自分一人では気づきにくいケアレスミスもゼロに近づけます。

またプレックスジョブは、これまでに100万人以上が利用しており、施工管理を採用する企業担当者とも密に連携を取っています。そのため書類審査に通過しやすい職務経歴書の作成をサポートできます。

「自分一人で職務経歴書を作成して審査に通過できるか心配だ」という方は、一度、無料で職務経歴書の作成サポート・添削の相談をしてください。

\ 完全無料&30秒登録 /

> プロに職務経歴書の作成代行・添削を任せる <

また「職務経歴書を作りたい。でもどうやって作ればよいか分からない」という方は、以下の職務経歴書作成サービスを利用してください。もちろん完全無料で利用できますし、スマホ一台あれば、職務経歴書を作成できます。※WordやExcelなどのダウンロードは必要ありません

\ 簡単3分 /

> スマホで職務経歴書を作成する <

< 土木施工管理の職務経歴書をダウンロード >

ほかの『施工管理』の職務経歴書テンプレートをみる

> 建築施工管理の職務経歴書の書き方とテンプレート

> 土木施工管理の職務経歴書の書き方とテンプレート

> 管工事施工管理の職務経歴書の書き方とテンプレート

> 電気工事施工管理の職務経歴書の書き方とテンプレート