中型免許・準中型免許で運転できる車種まとめ

車種区分 | 中型免許 | 準中型免許 | 中型8t限定免許 | 準中型5t限定免許 |

|---|

大型自動車 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |

|---|

中型自動車 | ◯ | ✕ | △

(8t未満) | ✕ |

|---|

準中型自動車 | ◯ | ◯ | ◯ | △

(5t未満) |

|---|

普通自動車 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |

|---|

大型特殊車両 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |

|---|

大型二輪 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |

|---|

普通二輪 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |

|---|

小型特殊車両 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |

|---|

原動機付自転車 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |

|---|

中型免許・準中型免許で運転できる車の定義は、道路交通法によって3つの数値で決められています。

数値項目 | 詳細 |

|---|

車両総重量 | 車両重量に最大乗車定員と最大積載量を全て加えた、安全に走行できる最大の総質量 |

|---|

最大積載量 | トラックなどの車両が安全に積める荷物の最大の重さ |

|---|

乗車定員 | 安全に走行できる最大乗車人数 |

|---|

どの中型免許でどの車両に乗れるのか、詳しく解説します。

中型免許で乗れる車両

項目 | 中型免許の範囲 |

|---|

車両総重量 | 7.5t以上~11t未満 |

|---|

最大積載量 | 4.5t以上~6.5t未満 |

|---|

乗車定員 | 11人以上~29人以下 |

|---|

中型免許を取得すると、4t以下のトラック車両に乗れるようになります。

物流の幹線輸送や地場配送で最も汎用性が高いのが4t車のため、ニーズの高い免許と言えるでしょう。

また、乗車定員が29人まで認められるため、マイクロバスの運転も可能です。送迎業務や観光など、貨物輸送以外のフィールドでも活躍できます。

中型免許の車種を使う仕事

中型免許の車種を使う代表的な仕事は、以下の3つです。

仕事 | 仕事内容 |

|---|

中距離・地場配送ドライバー | 4t車を運転し、物流センターから店舗や工場へ荷物を輸送する |

|---|

産業廃棄物の収集運搬 | パッカー車(ゴミ収集車)を運転し、ゴミを収集・運搬する |

|---|

マイクロバスの運転手 | 29人乗りまでのバスを運転し、ホテル・幼稚園・スポーツクラブの送迎をする |

|---|

配送ドライバーや産業廃棄物の収集運搬は、いずれも公共性の高い仕事です。求人も比較的多く、中型免許を取得することで応募できる企業の選択肢が広がります。

とくに産業廃棄物の収集運搬では、自治体などに所属し、公務員として安定した働き方を目指すことも可能です。

一方、マイクロバスの運転手にはいくつかの働き方があります。

企業や福祉施設に所属して送迎業務のみを担当するケースのほか、観光バス会社などで貸切送迎を請け負うケースもあります。

関連記事

ゴミ収集車(パッカー車)の仕事内容とは?公務員と民間事業者での業務内容の違い

中型免許の取得条件

中型免許は誰でもすぐに取れるわけではなく、一定の運転経験が必要です。

項目 | 内容 |

|---|

年齢 | 満20歳以上 |

|---|

運転経験 | 普通免許または準中型免許の保有期間が通算2年以上 |

|---|

視力 | 両眼で0.8以上、かつ一眼でそれぞれ0.5以上 |

|---|

深視力 | 三桿(さんかん)法の平均誤差が2cm以内 |

|---|

取得方法は、指定自動車教習所に通って卒業検定に合格するのが一般的です。

教習所を利用すれば、法規や中型車特有の車両感覚をプロから学べるため、短期間で確実に免許を手にできます。

教習所に通わず試験を受ける「一発試験」の方法もありますが、合格率が非常に低いです。確実に中型免許を取得するなら、教習所の活用をおすすめします。

準中型免許で乗れる車

準中型免許は、普通免許と中型免許の間に位置する区分です。

2017年の新設以降、若年層のドライバーが手軽に仕事の幅を広げる免許として定着しています。

項目 | 準中型免許の範囲 |

|---|

車両総重量 | 3.5t以上 〜 7.5t未満 |

|---|

最大積載量 | 2t以上 〜 4.5t未満 |

|---|

乗車定員 | 10人以下 |

|---|

準中型免許の最大のメリットは、18歳から取得でき、2tトラックに乗ることができる点でしょう。

これまでの普通免許では、2tトラックの一部が重量オーバーで運転できないケースがありました。

しかし、準中型免許があればコンビニの配送車や引っ越し用トラックなど、街中でよく見かける配送車両のほとんどをカバーできます。

若いうちから物流の即戦力として活躍したい方にとって、コスパの良い免許と言えるでしょう。

準中型免許の車種を使う仕事

準中型免許で運転できる車種は小回りが利くため、住宅街や都市部の配送現場で重宝されます。

とくに以下のようなシーンで活躍します。

仕事 | 仕事内容 |

|---|

引っ越し業者 | 2t〜3tクラスのトラックを使用し、狭い路地での作業が多い引っ越し業務を担当 |

|---|

コンビニ配送・小規模工事現場 | 店舗への食品配送や、資材を運ぶダンプカーを運転する |

|---|

農業・自営業の運搬業務 | 収穫した農産物の出荷や、重機を載せた積載車の運転を行う |

|---|

中型免許の車種を使う仕事で紹介したマイクロバスの運転は、準中型免許では行えません。

準中型免許の定員が10人以下と定められているため、たとえ車両総重量が5t未満のコンパクトな車両であっても、座席が11席以上あれば中型免許以上が必要になります。

準中型免許の取得条件

準中型免許は、普通免許を持っていなくても18歳から取得可能です。

項目 | 内容 |

|---|

年齢 | 満18歳以上 |

|---|

運転経験 | 不要(初めての免許でも取得可能) |

|---|

視力 | 両眼で0.8以上、かつ一眼でそれぞれ0.5以上 |

|---|

深視力 | 三桿(さんかん)法の平均誤差が2cm以内 |

|---|

取得方法は、指定自動車教習所へ通うのが一般的です。普通免許を持っていれば技能教習の一部が免除されるため、最短数日で取得できます。

中型8t限定免許は現在取得できない

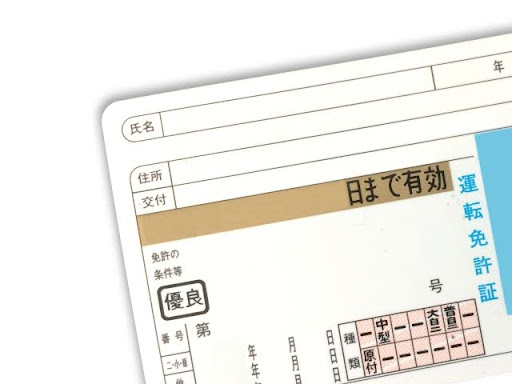

免許証に中型車は中型車(8t)に限ると記載されている場合、2007年(平成19年)6月1日以前に普通免許を取得した方です。

法改正によって新設された中型免許と区別するため、当時の普通免許の運転範囲を維持する形で設けられた既得権益的な区分です。

そのため、現在ゼロから中型8t限定免許を取得することはできません。

| 8t限定免許の詳細 |

|---|

対象者 | 2007年6月1日までに普通免許を取得した方 |

|---|

車両総重量 | 8トン未満 |

|---|

最大積載量 | 5トン未満 |

|---|

乗車定員 | 10人以下 |

|---|

運送業につく方は、限定解除をしておくと仕事の幅が広がります。

▶限定解除について詳しく知る(クリックで解説までスクロールします)

準中型5t限定免許は現在取得できない

「準中型車は準中型車(5t)に限る」という記載は、2007年6月2日から2017年3月11日までに普通免許を取得した方に付与されている区分です。

2017年の法改正で準中型免許が新設された際、当時の普通免許で運転できていた範囲を守るために作られました。

中型8t限定免許と同様、現在ゼロから準中型5t限定免許を取得することはできません。

| 準中型5t限定免許の詳細 |

|---|

対象者 | 2007年6月2日~2017年3月11日に普通免許を取得した方 |

|---|

車両総重量 | 5トン未満 |

|---|

最大積載量 | 3トン未満 |

|---|

乗車定員 | 10人以下 |

|---|

準中型5t限定免許は、2t車や3t車と呼ばれる小型トラックの一部を運転できます。

しかし、車両総重量が5tを超えるワイドボディ車などは運転できないため、現在の物流現場ではパワー不足を感じる場面も少なくありません。

そのため、運送業につく方は、限定解除をしておくと仕事の幅が広がります。

▶限定解除について詳しく知る(クリックで解説までスクロールします)

中型8t限定免許・準中型5t限定免許は限定解除をしよう

現在の免許証に「〇〇車に限る」という条件がついている場合、制限を取り除く「限定解除」という手続きが可能です。

限定解除とは、免許証に付帯している条件(AT限定・5t限定・8t限定など)を取り除き、本来の免許区分の車を運転できるようにする審査や手続きを指します。

つまり、限定解除をすることで中型免許にグレードアップできるのです。

限定解除が条件になっている企業もある

限定されている中型免許は、免許条件違反のリスクが高いです。

たとえば5t限定免許で車両総重量が6tのトラックを運転すると、警察の取り締まり(減点・反則金)の対象になります。

現場で乗れる車両をジャッジするロスを防ぐためにも、応募資格を中型免許所有者(限定を除く)としている企業も多いです。

限定解除の方法は、以下の2つが一般的です。

方法 | 詳細 |

|---|

指定自動車教習所を利用する | 技能講習と卒業検定を経て書き換える最も確実な方法 |

|---|

一発試験(飛び込み試験) | 試験場で直接技能試験を受ける難易度の高い方法 |

|---|

限定解除を完了すれば、仕事で扱うトラックの選択肢が増えるため、就職や転職においても有利となります。

これから免許取得するなら中型免許がおすすめ!

これから物流業界に挑戦する方や、さらなるステップアップを目指す方には、中型免許の取得をおすすめします。

中型免許があれば、積載量の大きい車両にも対応でき、一般的な4tトラックはもちろん、積載量を増やした増トントラックの運転も可能です。

2t・3tトラックによる小口配送から中距離輸送まで担当できる業務の幅が広がり、就職・転職市場における評価も高まります。

さらに、実務を通じて車両感覚を身につけられるため、将来的に大型免許へステップアップする際にも有利です。

求人の選択肢が広がるだけでなく、免許を保有していることで給与アップにつながるケースも多く、キャリアアップを実現できるでしょう。

まとめ

本記事では、中型免許で運転できる車種や、各限定免許の違いについて解説しました。

中型免許は、車両総重量11t未満、最大積載量6.5t未満、乗車定員29人以下まで対応でき、物流現場でとても汎用性の高い免許です。

一方、旧普通免許にあたる中型免許(8t限定)や中型免許(5t限定)をお持ちの場合、運転できる車両は法律で制限されています。

より大きな車両に挑戦したい方や、仕事の幅を広げたい方にとっては、限定解除が有効なステップアップの選択肢となるでしょう。

また、中型免許を活かせる仕事に就くなら、納得のいく条件で活かしたいものです。

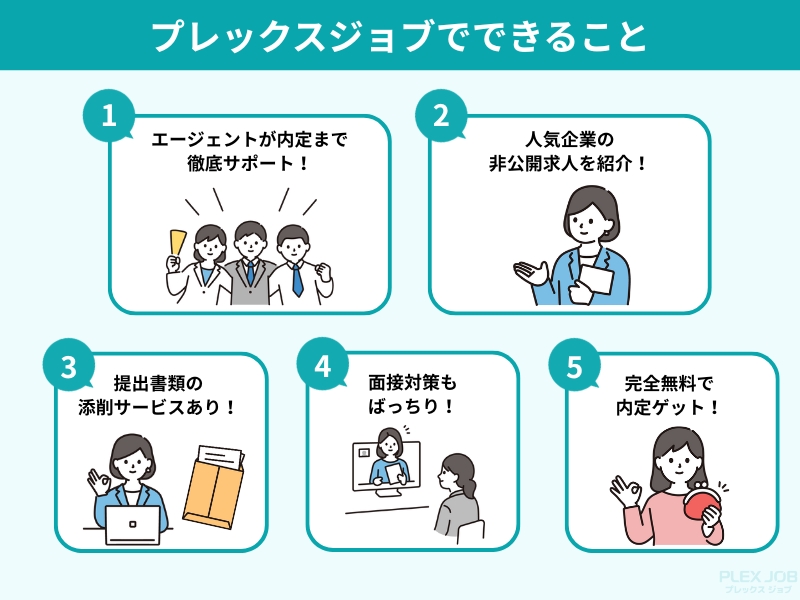

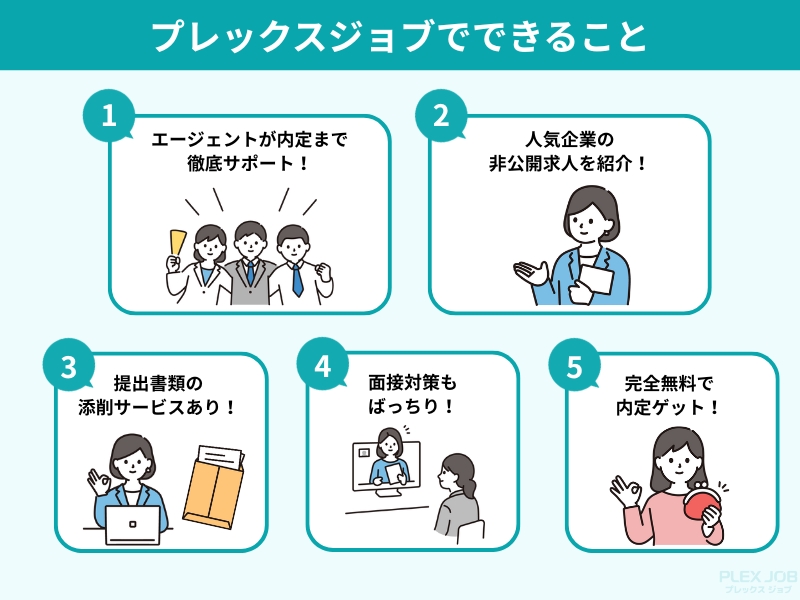

「自分の免許でどんな仕事ができるのか知りたい」、「今より良い環境で働きたい」とお考えの方は、ぜひプレックスジョブをご活用ください。

プレックスジョブでは、以下のようなサービスを提供しています。

物流業界に精通したアドバイザーが、あなたの希望や状況に寄り添いながら、ぴったり求人をご提案します。

まずは、あなたに合う職場があるかを確認するところから、ぜひお気軽にご相談ください。